Summary

名 称 : コーゲとフリーベリ 芸術と詩的抽象ーグスタフスベリにおける師弟の造形的対話

日 時 : 2025年7月26日(土)〜 9月7日(日) 11:00~17:00 ※予約優先 7月26日(土)はトークイベントを開催→終了しました。

※会期終了いたしました

会 場 : STILL LIFE(スティル ライフ)

場 所 : 〒461-0003 名古屋市東区筒井1-14-18

主 催 : STILL LIFE(スティル ライフ)

協 力 : ギャラリー北欧器

Story

このたびSTILL LIFEは、日本橋馬喰町のギャラリー北欧器様と、スウェーデン陶芸界を代表する二人の巨匠、ヴィルヘルム・コーゲ(Wilhelm Kåge)とベルント・フリーベリ(Berndt Friberg)の作品を紹介する展覧会、「コーゲとフリーベリ 芸術と詩的抽象 ― グスタフスベリにおける師弟の造形的対話」を開催いたします。

20世紀北欧デザインの中心地のひとつ、グスタフスベリ製陶所において、コーゲは芸術監督として革新的な陶芸の可能性を追求し、若き陶芸家であったフリーベリに大きな影響を与えました。本展では、師であるコーゲの前衛的かつ構築的な作品と、弟子フリーベリによる詩的で幻想的な造形との対比を通じて、両者の芸術的対話を読み解きます。 戦後のモダニズムの波を受けながらも、それぞれが独自の美意識と哲学を作品に込めた二人。数十点におよぶ作品群からは、造形における師弟関係の影響と、そこから生まれた創造的飛躍が見えてきます。

時代と素材に向き合いながらも、芸術表現の自由を追い求めた二人の軌跡をたどる貴重な機会となります。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

Life

コーゲ

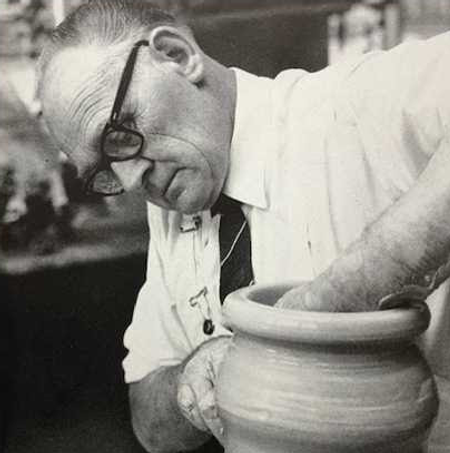

wilhelm KÅGE

1889年にスウェーデンのストックホルムで生まれる。北欧モダニズム陶芸のパイオニアでアクセル・サルトとともに2大巨匠とされる。国王及びスウェーデン工藝協会から唯一「プロフェッサー」の称号を得た、北欧工界の父。もともと著名なポスター画家であり、1917年にスウェーデン工藝協会の推薦で、グスタフスベリ製陶所へアートディレクターとして招致される。世界各国の美術や陶芸に通じ、濱田庄司とも交流、スウェーデン代表として来日も果たしている。西洋ではそれまで貴族が使用する絵画性の高い陶磁器が大半であったが、アーツ&クラフツ運動や民藝などの思想に共鳴し、その流れを脱却。日常に使う美しい器の重要性を説き、生涯で30種類以上のテーブルウェアのデザインを手がけた。

1920年代より制作を始めたファルスタ(Farstagods)シリーズは、彼のアートラインとして、中国時代や高麗時代、日本の古陶磁をエッセンスに、西洋的絵画や彫刻、古代ギリシャやエジプトなどの陶器、宗教思想などのエッセンスを加え、見事に昇華し、独自の視点で作陶された意欲作で世界的評価が極めて高い。その思想は弟子であるスティグ・リンドベリやベルント・フリーベリに脈々と引き継がれた。作品はスウェーデン国立博物館、ニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館、英国美術館、ビクトリアアンドアルバート美術館、宮内庁、日本民藝館など世界各国の美術館に収蔵されている。

1925年パリ博覧にてグランプリ。1958年にはアメリカ、ニューヨークで個展を開催し、ニューヨークタイムズにて世界三大陶芸家として紹介された。

1960年没。

1889.03.06

1901

1907

1909

1910

1913

1914

1917

1918

1919

1920

1921

1924

1925

1930

1934

1938

1940

1941

1945

1949

1951

1952

1953

1956

1957

1958

1960.11.25

ストックホルムにて裕福な商人の家庭にアルゴット・ヴィルヘルム・ニルソンとして生まれ、7人きょうだいの末っ子であった。母は南部スコーネ地方の小さな村の出身で、父はかつて鉄道職員であった。

近所のみすぼらしい看板のかかった肉屋に行き、店主と看板描きの契約を交わす。看板を描く代わりに愛犬レディの餌代をもらうことになった。この仕事は数年間続いた。コーゲは自由奔放な文字と絵で文字入れと彩色を行った。これこそが、後年のポスター描きとしての活動の前 段階であったことは確かである。

卒業試験合格後、工芸学校に通うことになるが、時代遅れと感じ1年で自主退学。同年母と共にストックスンドに移住。自然に近い環境で風景画を描きながら、 自らの進路について熟考。

猩紅熱に罹り命の危険にさらされる。この病気を経て人生で本当に重要なものー芸術に意識を集中させるようになった。

知人の家に滞在するため南ウクライナの荘園へ向かい、絵を描き、スケッチをし、その民衆生活を観察した。その後オデッサを訪れた。この旅ののち、彼は美術学校の世界へと入っていく。イェーテボリのヴァランド美術 学校で画家カール・ヴィルヘルムソンに師事。絵画の勉強はその後も続き、ロシアバレエ、舞台美術、マティス、 ピエール・ボナールの版画、日本風のポスターなどから強い影響を受ける。

ストックホルムでリトグラフの技術を学ぶ。

さらに学ぶため、ドイツのミュンヘンに渡りポスター学校「Plakat- Schule」でグラフィック技術と広告を学ぶ が第一次世界大戦勃発のため予定を早めて帰国。ストックホルムではポスターコンペがきっかけで大きな演劇への関心と、ストックホルムの娯楽界との人脈を通じて最も引っ張りだこのポスター・広告画家のひとりとなった。

グスタフスベリ社のアートディレクターとして就任。

「Liljeblå」発表。1936年まで製作される。

最初の妻であり国内で有名なプリマドンナ兼サイレント映画の女優であるジェニー・ハッセルクイストと長期旅行に出る。彼女がロンドンでゲストダンスをしたとき、コーゲはヴィクトリア&アルバート博物館で過ごしそこで初めてペルシャやアジアの陶芸に触れた。これは彼にとって重要なインスピレーション源となった。

互いに多忙なことと、方向性の違いにより破局。

女優リリアン・レーセルと共に再び半年間の文化視察旅行に出る。ドイツ、オーストリア、イタリア、チュニジア、フランスを巡り、パリの芸術学校アカデミー・コラロッシでは素描を学んだ。この旅で陶芸の歴史を博物館で学び写生。宋代の陶芸、ファイアンス、マヨリカ、ウェッジウッドなど、数千年の陶芸表現を貪欲に吸収。

自らを「芸術家」と称す。

パリ万博にて豪華趣味が支配的だったこの展示会の中で素朴で異国的と感じられた食器セット「KA」によってグラン・プリを2つ受賞。

自身の芸術的核心に迫る 「ファルスタ陶器(Farstagods)」がストックホルム博覧会で初公開。

スコーネのマスター轆轤職人ベルント・フリーベリが雇われ、グスタフスベリの轆轤技術が飛躍的に向上。彼はコーゲの最も重要な協力者となり、形と釉薬の両面で芸術陶器を引き上げた。

「Cintra」をブタペストとワルシャワで発表。

ストックホルムNKで開催された「窯の中の牧歌とパニック」展で「Surrea」発表。

スティグ・リンドベリ、ベルント・フリーベリ、カレ・ブロムクヴィストら3人の社内展覧会が開催される。

ストックホルムNKで師弟3人展が開催される。それぞれの作風が独自の路線になる重要な展覧会となる。

アートディレクターを退任。社の好意によりアトリエが建設され芸術的作陶へ専念する。

ビルイェル・アルヴィドソンが雇われる。数年後フリーベリの知人で、スコーネ出身の轆轤師アクセル・ペッテルソンが雇われる。

ニューヨークのジョージ・ジェンセンで展覧会を開く。

柳宗悦,濱田庄司らをグスタフスベリ社で迎える。

国立博物館にて回顧展が開催され、「ファルスタ陶器」が数多く製作される。

来日。柳や濱田はもちろん,河井寬次郎ら民藝派の作家とも交流。

「ファルスタ・テラ・ファミリー」をさらに洗練された完璧さへと推し進め「Terra Spira」発表。

ニューヨークのBonniersで個展を開催。この展覧会においてアメリカの報道はウィルヘルム・コーゲを「世界三大陶芸家の一人」と称えた。他の二人は濵田庄司とバーナード・リーチであった。

死去。

Life

フリーベリ

berndt FRIBERG

1899年にスウェーデンの窯業が盛んな地、ホガナスで生まれる。13歳よりホガナス製陶所で作陶助手として働き始め、いくつもの窯を渡り、35歳まで22年もの間、轆轤職人として下積み時代を過ごした。

1934年、スウェーデンに帰郷しグスタフスベリ製陶所に籍を置く。巨匠ヴィルヘルム・コーゲ氏に師事し、41年には独立と同時にグスタフスベリ内に自らの工房を設立した。

生涯、数十万におよぶ器を自ら轆轤で制作、日本や中国、朝鮮の古陶磁からインスピレーションを得て、フォルムや釉薬を厳格なまでに真摯に追求した。その釉調や肌など、女性的な美しさを感じさせる繊細で優美なものが多い。特に、指先にのるほどの小さな陶器は器の宝石と例えられる。スウェーデン・グスタフ6世アドルフ国王をはじめ、ロバート・メープルソープ、イブ・サンローランなど世界中にコレクターが多く存在。作品はスウェーデン国立博物館、ニューヨーク近代美術館、ビクトリアアンドアルバート美術館、京都国立近代美術館など世界各国の美術館に収蔵されている。ミラノトリエンナーレにて1947年、51年、54年に金賞を受賞。1965年、ファエンツァ国際陶芸賞でグランプリを受賞。

1964年に日本で開催された現代国際陶芸展にも出品。

1981年没。

1899.01.01

1912

1918

1919

1920

1923

1925

1931

1934

1937

1941

1942

1945

1951

1956

1957

1964

1965

1981.07.17

スウェーデン南部のヘガネスで生まれた。曾祖父、祖父そして叔父も陶工であった。

ホガナス製陶所で働き始め、轆轤の使い方を約 3 ヶ月で習得し、その後、他の約 25人の職人とともに、機械を使わずに耐火性の塩釉を施したストーンウェアの製造を担当。

デンマーク、SnekkerstenのMøller & Bøgely社で轆轤職人として働く。

イェーテボリ近郊の工場に移る。

スウェーデン南部のスヴェダラの工場に移る。

ゴットランド島ヴィスビーのKakelfabriks社で働く。

ユースタードの新しい製陶工場で勤務。

結婚しホガナスに戻り、Nyman & Nyman社に勤務。この頃は他の多くの職人と同じように、ただの職人として働き技術を磨き熟練した轆轤職人となったが、それ以上のことを考えることはなかった。

ストックホルムの新聞で、グスタヴスベリ工場が熟練した轆轤職人を募集している広告を見つけ応募。

2月に契約、3月12日からコーゲの下でグスタヴスベリの大工場で轆轤職人として働き始める。

21歳のスティグ・リンドベリが入社。

スティグ・リンドベリ、ベルント・フリーベリ、カレ・ブロムクヴィストら3人の社内展覧会が開催される。

この展覧会を気にグスタフスベリ製陶所内の美術部門「G-Studio」で中心を担う存在となる。

コーゲとスティグ・リンドベリの展覧会が開催される。フリーベリは完全に匿名の轆轤師の役割を果たした。

ストックホルムNKで師弟3人展が開催される。それぞれの作風が独自の路線になる重要な展覧会となる。

イェーテボリにて初めての個展を開催。グスタフ6世アドルフ国王も、100点以上を蒐集するフリーベリ 作品の熱心な蒐集家となる。

ミラノトリエンナーレで金賞受賞。

故郷ホガナススに戻り、小さな博物館で展覧会を開催。来賓としてグスタフ6世アドルフ国王が招かれる。

イェーテボリにて展覧会を開催。

NK(ノーディスカ・コンパニー)での大規模な展覧会でグスタフスベリでの30年間の仕事の総決算を迎える。

ファエンツァ国際陶芸賞でグランプリを受賞。

グスタフスベリにて死去。

Works

Introduction

ギャラリー北欧器

日本橋馬喰町にお店を構え、1950年前後ミッドセンチュリーの時代に北欧諸国で作られた器を紹介するギャラリー。北欧の器はフォルムや釉薬など東洋の影響を少なからず受けており、そこに西洋の感性が組み込まれている。そんな北欧の器を現代の日本人の目線から再構築し作品たちを紹介している。